Giugno 10, 2023 Storia nascosta

Nulla sarebbe stato più come prima.

Femminismo (e lotte sociali)

Non si può capire il presente se non si conosce il passato.

Il biennio della protesta studentesca e operaia segnò una cesura storica, in quanto diede inizio a un radicale processo di ripensamento dei rapporti sociali e, in particolare, di quelli di potere.

L’esperienza di quegli anni coinvolse infatti un’intera generazione che, per la prima volta, sperimentò in prima persona l’azione politica.

Nulla sarebbe stato più come prima : la politica diventò un elemento quotidiano e un aspetto rilevante della vita.

Fu un fatto importantissimo che avrebbe caratterizzato la società italiana per quasi tutti gli anni Settanta, fino a una nuova fase di allontanamento dei movimenti dalla politica, il cosiddetto “riflusso” degli anni Ottanta.

Non soltanto l’assemblea, lo sciopero e la manifestazione di piazza entrarono a far parte della vita collettiva, ma soprattutto si assistette alla sedimentazione di un bagaglio culturale che contribuiva a cambiare il modo di percepire l’evoluzione dei rapporti sociali e di valutare il mondo esterno.

Nelle occupazioni universitarie, come nell’incontro tra studenti e operai, si sperimentava un clima di grande entusiasmo e si partecipava a una dimensione di gruppo ricca di progettualità collettiva.

Così, una volta abbandonata la militanza o la politica attiva ed entrati nel mondo del lavoro, coloro che avevano partecipato a quegli eventi finivano per diffondere un diverso stile culturale.

Si trattò di un processo ampio, che si accompagnò a una radicalizzazione del conflitto politico segnato dalla reazione stragista e terroristica.

In questo contesto, la diaspora dell’esperienza sessantottina si orientò in tre direzioni : l’abbandono della militanza e la contemporanea scelta, per molti, di confermare l’adesione ai partiti storici della sinistra ; una scelta di sindacalizzazione più accentuata ; la continuità dell’impegno militante con la partecipazione al femminismo o ai movimenti extraparlamentari costituitisi a “sinistra” del PCI.

Intanto, il movimento operaio ottenne notevoli risultati, a partire dall’approvazione dello Statuto dei lavoratori agli inizi del 1970.

Il varo della legge sul divorzio nel dicembre dello stesso anno segnò un importante passo avanti e costituì una conquista sulla strada di una legislazione sociale più laica.

L’approvazione della legge giunse del resto in un momento in cui anche in Italia le donne stavano acquisendo un ruolo da protagoniste nei movimenti e nelle lotte sociali, diffondendo il movimento femminista.

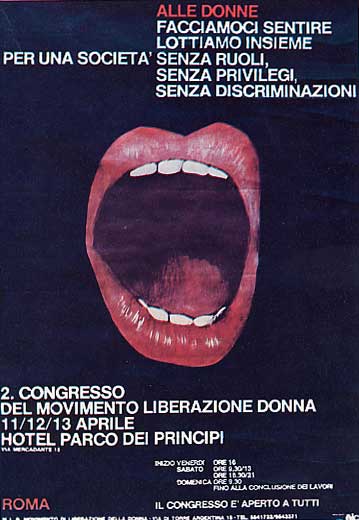

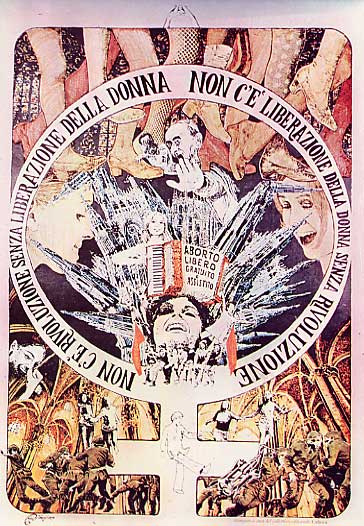

Il movimento italiano di liberazione delle donne, influenzato in parte dalle esperienze che provenivano dagli Stati Uniti, faceva proprie le rivendicazioni di autonomia e di eguaglianza, caratterizzandosi soprattutto per la critica di posizioni, ruoli e identità tradizionalmente consolidati e fortemente penalizzanti per la condizione femminile.

Il dibattito interno ai movimenti e ai partiti della sinistra si intrecciò e si sovrappose a una stagione di lotte e di azioni nel campo sociale, con al centro la condizione urbana: dalla lotta per la casa alle occupazioni delle fabbriche.

Le condizioni abitative, infatti, continuavano a essere quanto mai precarie e scadenti per la maggior parte degli italiani.

A Roma, le borgate sorte con la costruzione fascista si erano dilatate a causa dell’abusivismo edilizio, favorito dalla crescita dell’immigrazione.

Al Nord, l’aumento demografico, unito all’emigrazione dal Mezzogiorno, aveva creato una situazione di emergenza abitativa permanente.

Nel Sud, l’abbandono dei centri storici, dove le ferite più profonde della guerra erano ancora aperte, determinava un generale degrado degli edifici e una considerevole carenza di servizi igienico-sanitari.

Il diritto a una casa e a un’abitazione “decente” diventò una delle parole d’ordine di molti movimenti spontanei, collegati a collettivi politici extraparlamentari.

Anche il PCI e i sindacati, in molti casi, appoggiarono le lotte e le rivendicazioni.

A Roma, in particolare, la lotta per la casa assunse un’ampiezza territoriale e un’articolazione originale, legandosi alle lotte degli operai edili.

A Milano e in altre città, le proteste per la casa si caratterizzarono per le occupazioni, attorno alle quali si svilupparono movimenti di solidarietà.

Sotto la spinta delle vittorie sindacali di quegli anni, si allargò la consapevolezza dei propri diritti e aumentò, nelle manifestazioni e nelle azioni di protesta e di difesa sindacali, la presenza femminile.

Si trattava di un nuovo protagonismo che tendeva a legare la conquista di migliori condizioni economiche e di vita a una riflessione sui rapporti di potere all’interno delle relazioni uomo-donna nella società in generale e, in modo specifico, tra il “popolo di sinistra”.

Ne conseguì un’acuta riflessione critica sul modo di fare politica e sugli stessi obiettivi dei movimenti.

Ma non solo.

Mutuato dal movimento femminista americano, si diffuse anche in Italia lo slogan “il personale è politico“, con il quale si intendeva rivendicare un processo di liberazione collettivo che doveva partire dalla sfera privata, dai rapporti tra le persone e, in particolare, tra uomini e donne.

I comportamenti personali, anche nella sfera più intima, acquisirono rilevanza politica.

Per certi versi, però, era anche vero il contrario: la politica perdeva “oggettività” e veniva commisurata all’esperienza, al vissuto e alle pratiche personali.

In altre parole, intorno a questo slogan prendeva forma un nuovo modo di concepire la politica.

Da un lato, entrava in crisi l’idea tradizionale di una militanza totalizzante, in cui le esigenze personali dovevano essere sacrificate in nome dell’impegno e delle esigenze della pratica politica ; dall’altro, cresceva l’adesione a obiettivi che investivano direttamente la sfera delle libertà individuali e dei diritti civili.

Fu una novità : dai movimenti per il miglioramento delle condizioni di vita e il riconoscimento dei diritti dei detenuti, alla denuncia della violenza negli ospedali psichiatrici e nelle caserme, l’intera società era investita da un clima rivendicativo volto a rimuovere situazioni di illegittimità e di sopraffazione.

In questo contesto, la battaglia a favore del divorzio, che vide la vittoria contro i tentativi della DC, della destra più retriva e della Chiesa di ostacolare la crescita civile e laica del Paese e di sferrare un colpo decisivo ai movimenti di rivendicazione e a una cultura libertaria che si andava diffondendo con fatica nella società italiana con forme e modi diversi, assunse un’importanza particolare.

Un referendum, voluto da cattolici e destra per abrogare la legge del 1970, bocciato a grande maggioranza.

1968-1977 : gli anni del femminismo

1968

Le studentesse partecipano alle proteste nelle università e nelle scuole.

Nei gruppi della Nuova Sinistra e nel Movimento Studentesco, che affidano alle ragazze soprattutto funzioni di segretariato o assistenza, le cosiddette “angeli del ciclostile” maturano l’analisi della specifica condizione femminile e delle esigenze di liberazione e autonomia.

Nascono i primi collettivi femminili, gruppi sporadici ispirati al femminismo americano ed europeo.

1969

Le lavoratrici partecipano attivamente alle lotte sindacali.

Si sta lavorando per raggiungere la parità nel sistema previdenziale.

A Roma, all’università, i collettivi femminili del Movimento Studentesco presentano una propria “Proposta di piattaforma politica” per garantire “una reale partecipazione delle donne al processo rivoluzionario“.

1970

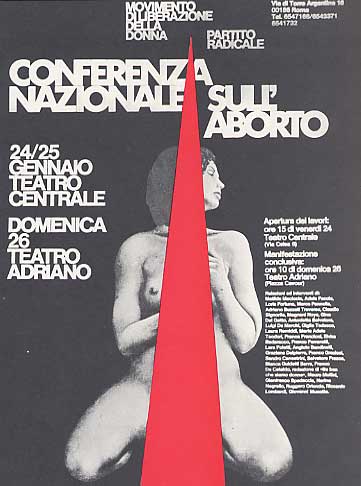

A Roma nasce il Movimento di Liberazione della Donna, federato al Partito radicale, che persegue “la liberazione oltre l’emancipazione“.

A Milano e Roma nasce Rivolta Femminile, gruppo che sostiene la separazione dagli uomini, rifiuta ogni forma di organizzazione, gerarchia e pubblicità, e si vuole autonomo da ogni partito o corrente politica. Rivolta Femminile si esprime attraverso “gruppi di autocoscienza” o “piccoli gruppi” e darà origine ai collettivi di Lotta Femminile.

1971

26 febbraio. A Roma nasce il Fronte Italiano di Liberazione Femminile, di ispirazione marxista e collegato alla Lega per i diritti dell’uomo.

Il movimento si proponeva di raggiungere la totale occupazione femminile, un “nuovo tipo di famiglia aperta” e l’autogestione della maternità.

Avrà vita relativamente breve.

27 febbraio. A Roma, si riunisce al Teatro Centrale il 1° congresso del MLD. Il 5 marzo, il Movimento annuncia una campagna per la raccolta delle firme necessarie a presentare un progetto di legge d’iniziativa popolare per l’aborto libero e gratuito e per la liberalizzazione della propaganda dei mezzi anticoncezionali.

Marzo. A Trento, all’Università, si costituiscono i Gruppi Femminili autonomi dal Movimento Studentesco, “Cerchio spezzato“.

Le donne sostengono che “solo un movimento organizzato e autonomo delle donne può avviare un effettivo processo di liberazione“.

Maggio. A Padova nasce il movimento di Lotta Femminile (in seguito Lotta Femminista).

8 maggio. A Roma, in piazza Navona, le femministe festeggiano la Festa della Mamma, chiedendo “maternità come libera scelta, non come catena imposta” e organizzando una mostra sulla mercificazione della donna nella pubblicità.

4-5 dicembre. A Bologna, si riunisce la prima Conferenza nazionale della Lega delle Donne Comuniste, collegata alla filocinese Unione dei Comunisti Italiani (marxisti-leninisti).

Vengono approvate una nuova legge a tutela della lavoratrice madre e un piano nazionale per gli asili nido.

Viene abolito l’articolo 553 del codice penale che vieta la propaganda degli anticoncezionali.

1972

8 marzo. A Roma, in Campo dei Fiori, la polizia carica con durezza le partecipanti a una manifestazione femminista, tra le quali vi è l’attrice americana Jane Fonda.

Viene seriamente ferita anche Alma Sabatini.

Aprile. A Padova, il movimento Lotta Femminile organizza un convegno sul tema “Salario per il lavoro domestico“.

Luglio. A Padova, il Collettivo Internazionale Femminista, nato da Lotta Femminile-Lotta Femminista, offre un’interpretazione innovativa del rapporto tra donna, lavoro e famiglia come “centro di produzione di forza-lavoro“.

Avanza, anche grazie all’azione del Comitato Veneto, la richiesta di retribuzione per il lavoro domestico.

1973

10 febbraio. A Roma, in un’aula della Facoltà di medicina dell’Università, Giselle Halimi, avvocato nel famoso processo per aborto di Bobigny in Francia, tiene una conferenza sull’aborto, su invito del Manifesto.

11 febbraio. Il deputato socialista Loris Fortuna presenta una proposta di legge abrogativa delle norme del codice penale Rocco relative al reato di aborto.

7 marzo. A Roma, nella sede della mostra Contemporanea, i gruppi della Nuova Sinistra (Avanguardia Operaia, Avanguardia Comunista, Lotta Continua, Manifesto) aprono per la prima volta in pubblico un dibattito sulla questione femminile.

15 maggio.

A Roma viene costituita l’associazione La Maddalena.

L’associazione riunisce in un’unica sede un teatro femminista, una libreria-biblioteca femminista e la redazione del mensile femminista Effe.

15 giugno. A Padova, il processo per aborto a Gigliola Pierobon diventa occasione di manifestazioni a favore dell’aborto libero e di dibattiti sulla questione. In segno di solidarietà, Lara Foletti, Aima Sabatini e Antonella Del Mercato si autodenunciano per aborto.

7 luglio. A Roma, presso la facoltà di magistero dell’università, il gruppo Lotta Femminista di Padova organizza un convegno sull’occupazione femminile, al quale gli uomini non sono ammessi. Studenti di sinistra spaccano una vetrata, riempiono di acqua alcuni profilattici e li lanciano nell’aula, aggredendo le femministe.

24 luglio. A Roma, le detenute del carcere femminile di Rebibbia organizzano azioni di protesta salendo sui tetti o pernottando nei cortili.

20 settembre. A Roma e Milano viene costituito il CISA (Centro italiano Sterilizzazione e Aborto).

Il CISA si propone di riformare le norme del codice penale sull’aborto e sulla sterilizzazione, di studiare scientificamente le tecniche per l’interruzione di gravidanza e la vasectomia e di fornire assistenza alle donne bisognose di aborto terapeutico negli ospedali pubblici.

Inoltre, il CISA si propone di andare “oltre il lecito” e di aiutare ad abortire tutte le donne che lo desiderano.

1-3 novembre. A Roma si riunisce il IX congresso dell’Unione Donne Italiane, intitolato “Dimensione Donna” : per la prima volta, l’organizzazione femminile vicina ai Partiti comunista e socialista affronta i nuovi temi imposti dal femminismo.

Viene approvata una legge per la tutela del lavoro a domicilio.

1974

27 aprile. A Roma e Milano si svolgono manifestazioni femministe a sostegno della legge sul divorzio.

12 maggio. Il referendum popolare conferma la legge di divorzio.

28 giugno. A Roma, in piazza Navona, le donne appartenenti al MLD iniziano il digiuno in pubblico per indurre il Parlamento a discutere la nuova legge sull’aborto.

13 novembre. A Roma, l’UDI organizza una grande manifestazione per chiedere al Senato di approvare rapidamente la riforma del diritto di famiglia, cui partecipano i collettivi femministi.

Novembre. A Pinarella di Cervia si riunisce il Convegno Nazionale del Movimento Femminista.

1975

Gennaio. L’UDI lancia una consultazione nazionale di massa fra le donne su un nuovo rapporto tra donna, maternità e sessualità, nonché su una nuova regolamentazione dell’aborto.

10 gennaio. A Firenze viene arrestato il dottor Conciani, direttore di una clinica per aborti collegata ai CISA.

All’arrivo della polizia, nella clinica sono presenti quaranta donne che vengono incriminate.

Il 12 gennaio viene arrestato il segretario del Partito radicale Gianfranco Spadaccia, che si dichiara corresponsabile.

A Firenze, Roma, Milano e Torino si svolgono manifestazioni di protesta femministe.

28 gennaio. A Roma, al Teatro Adriano, davanti a 4.000 persone partecipanti a un convegno sull’aborto, viene arrestata Adele Faccio, presidente del CISA.

16 febbraio. Faccio, Spadaccia e Conciani vengono posti in libertà provvisoria. 2.500 donne si autodenunciano per aborto.

18 febbraio. La Corte costituzionale emana una sentenza con cui modifica l’articolo 546 del codice penale, escludendo la punibilità dell’aborto terapeutico.

Aprile. Il Partito radicale promuove una raccolta di firme per indire un referendum popolare abrogativo delle norme del codice penale Rocco relative all’aborto.

Raccolse 800.000 firme.

21 maggio. A Pozzuoli viene arrestata Maria Pia Vianale, appartenente ai Nuclei Armati Proletari.

Evaderà dal carcere, ma verrà nuovamente catturata nel 1977.

Giugno. A Roma nasce il CRAC (Centro romano per l’aborto e la contraccezione). Vi aderiscono diversi collettivi femministi e le commissioni femminili di Lotta Continua, Avanguardia Operaia e Partito di Unità Proletaria per il Comunismo.

Il CRAC si batte per l’autogestione e il controllo dei consultori da parte delle donne, organizza viaggi a Londra, dove l’aborto è legale, e pratica aborti in Italia con il metodo dell’aspirazione.

5 giugno. Ad Acqui viene uccisa Margherita Cagol, appartenente alle Brigate Rosse, in uno scontro con la forza pubblica.

15 giugno. A Bra, al seggio elettorale, Emma Bonino, coordinatrice del CISA, viene arrestata e successivamente rilasciata in libertà provvisoria.

9 luglio. A Roma viene uccisa dalla polizia Anna Maria Mantini, appartenente ai NAP.

6 ottobre. A Roma, un gruppo di femministe ha protestato, chiedendo il taglio di alcune sequenze o il sequestro del film Life Size di Luis Berlanga, giudicato “carico di scene di indicibile violenza, con dovizia di rapporti sadici contro la donna“, simboleggiata da una bambola di gomma.

Novembre. A Pinarella di Cervia si riunisce il secondo convegno nazionale del Movimento Femminista.

6 dicembre. A Roma ventimila femministe sfilano in corteo per rivendicare la liberalizzazione dell’aborto.

Vengono approvate la riforma del diritto di famiglia e la legge sui consultori.

Viene anticipata la maggiore età da 21 a 18 anni.

1976

20 gennaio. A Milano, le manifestanti femministe irrompono nel Duomo, occupandolo brevemente.

18 febbraio. A Roma, il primo sciopero femminile nelle scuole medie viene organizzato dal coordinamento delle studentesse.

2 aprile. Alla Camera, la Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale Italiano votano contro l’articolo 2 del testo unificato della nuova legge sull’aborto, da marzo all’esame delle Commissioni parlamentari, ristabilendo la natura di reato dell’aborto e vanificando il compromesso parlamentare faticosamente raggiunto dai partiti.

3 aprile. A Roma cinquantamila donne manifestano per protestare contro la bocciatura della nuova legge sull’aborto. Alla manifestazione, promossa dalle femministe, partecipa per la prima volta l’UDI.

30 giugno. A Latina si celebra il processo contro Angelo Lozzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, colpevoli di aver violentato, ferito e torturato Donatella Colasanti e Rosanna Lopez nella villa del Circeo, dove quest’ultima è morta.

Il processo diventa un’occasione di protesta femminista contro la violenza maschile e lo stupro.

10 luglio. A Seveso, una nube velenosa carica di diossina fuoriesce dalle condotte di scarico della fabbrica chimica Icmesa e invade i comuni circostanti, infettando persone, case, animali e terreno, e causando il cloracne nei bambini.

Intorno alla richiesta di aborto terapeutico per le donne incinte della zona, si sviluppa una forte lotta da parte dei movimenti femminili e femministi.

Ottobre. Il MLD lancia un’iniziativa parlamentare e popolare per una legge che riservi alle donne la metà dei posti di lavoro disponibili.

7 ottobre. A Verona si celebra il processo contro Roberto Pavan e Remigio Masin, accusati di aver violentato Cristina Simeoni.

Il processo si trasforma in un atto d’accusa contro lo stupro e contro il pregiudizio antifemminista del tribunale, e diventa l’occasione per manifestazioni e dibattiti sul femminismo.

21 ottobre. A Roma, le detenute del carcere femminile di Rebibbia organizzano un’azione di protesta per chiedere l’applicazione della riforma carceraria.

15 novembre. A Bologna, durante la conferenza d’organizzazione del Partito d’unità proletaria, un gruppo consistente di femministe annuncia la decisione di lasciare il partito.

La difficoltà di essere allo stesso tempo militanti di partito e militanti femministe ha già provocato fratture al congresso di Lotta Continua e defezioni da Avanguardia Operaia.

27 novembre. A Roma, diecimila femministe sfilano in un corteo notturno per protestare contro la violenza maschile sulle donne, scandendo lo slogan “riprendiamoci la notte“.

Dicembre. A Paestum si riunisce il terzo convegno nazionale del Movimento Femminista.

1977

21 gennaio. La Camera approva la nuova legge sull’aborto.

26-27 febbraio. A Roma, durante l’occupazione dell’università, il problema della violenza praticata dai gruppi di Autonomia Operaia porta le studentesse femministe a riunirsi in assemblee separate, e crea fratture all’interno del movimento femminista.

A Padova, le studentesse femministe devono difendere la propria “occupazione autonoma” dalle violente reazioni dei compagni.

4 marzo. A Milano, il 4 marzo, tre donne invadono e devastano gli uffici della ditta Bic per denunciare lo sfruttamento del lavoro nero femminile da parte dell’azienda.

8 marzo. Durante le manifestazioni per la Giornata della donna, emerge un gruppo di adolescenti femministe che rivendicano la Violenza Femminista e che sono collegate ad Autonomia Operaia.

31 marzo-4 aprile. A Roma, il processo contro gli stupratori di Claudia Caputi riunisce migliaia di femministe davanti al tribunale e in manifestazioni di protesta.

13 maggio. A Roma, durante una manifestazione, viene uccisa dalla polizia Giorgiana Masi.

9 giugno. Il Senato respinge la nuova legge sull’aborto.

10 giugno. A Roma, cinquantamila donne sfilano in due manifestazioni di protesta contro il voto del Senato, organizzate dall’UDI insieme ai collettivi femministi e al MLD.

21 giugno. A Roma, un “commando” di ragazze ferisce il preside della facoltà universitaria di economia e commercio con dei colpi di pistola alle gambe.