Novembre 4, 2024 Libri, Storia nascosta

Coloro che desiderano documentarsi sull’argomento devono rassegnarsi a cercarli nei mercatini dell’usato, nei fondi di magazzino, nelle biblioteche in disuso e su eBay.

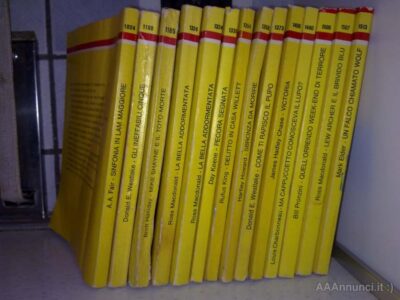

I Gialli Mondadori nel loro periodo di maggiore successo

Nella lingua italiana è presente una definizione (“giallo”) che non trova un riscontro univoco nelle altre lingue.

Per esempio, in inglese può essere tradotto in modo indifferente con “storia del detective”, “mistery”, “crime novel”, “whodunit”, “police procedural” o “thriller”.

Tutto questo succede in quanto, sin dal lontanissimo 1929, diversi generi letterari sono stati proposti congiuntamente al pubblico italiano all’interno di una collana dell’editore Mondadori contraddistinta da una copertina di colore giallo.

D’altra parte, un giallo o un thriller possono essere presentati anche sotto forma di detective story o di police procedural.

Tuttavia, nell’immaginario comune italiano, questi generi si sono sempre identificati con questa collana, tanto che anche altri editori, al momento di proporre serie simili, hanno usato lo stesso termine.

Si può dunque affermare con certezza che il Giallo Mondadori si sia sempre ritagliato una posizione dominante nel suo segmento.

È risaputo, inoltre, che ogni sua uscita abbia sempre venduto migliaia di copie (e questo, in un paese di analfabeti di ritorno come il nostro, costituisce un vero e proprio miracolo).

Oltretutto, i Gialli Mondadori hanno sempre goduto di una diffusione universale : tra i loro lettori abituali figuravano casalinghe, insegnanti, impiegati, commercianti, professionisti e, come da loro ammissione, anche intellettuali del calibro di Leonardo Sciascia e Giuseppe Petronio.

Di conseguenza, è possibile comprendere il cambiamento dei gusti del pubblico all’interno di un certo periodo anche attraverso un’analisi delle trasformazioni di questa collana.

Nel periodo compreso tra gennaio 1970 e dicembre 1979, uscirono i numeri di “Giallo” che vanno dal 1092 al 1613.

Sono anni di importanti cambiamenti, prima di tutto per motivi anagrafici : alcuni dei più influenti rappresentanti della “vecchia guardia” come Erle Stanley Gardner (1970), Rex Stout (1973), John Creasey (1973), Agatha Christie (1976) John Dickson Carr (1977) e Brett Halliday (1977) cessano di scrivere per motivi di età o di salute.

Considerato il grande contributo fornito da questi autori al grande successo della serie (ben 103 titoli sono stati pubblicati dal solo Gardner, 75 firmati con il suo nome e 28 con lo pseudonimo di A.A.Fair), è facilmente comprensibile come l’esigenza di sostituirli abbia comportato conseguenze significative.

Del resto, pressoché la totalità di questi autori appartiene, per così dire, all’ala “destra” del poliziesco, attestandosi su posizioni conservatrici e contrarie a qualunque cambiamento, sia in campo artistico che in quello politico (fanno eccezione Gardner e Macdonald, entrambi maestri anche di pensiero, cui le generazioni successive di scrittori devono molto : chiunque nutra dubbi in merito può trovare conferma leggendo gli ultimi due romanzi di Macdonald, “La bella addormentata” del 1974 e “Lew Archer e il brivido blu” del 1977).

La ristrutturazione del parco autori comporterà quindi un deciso spostamento “a sinistra” della collana.

Ciò è evidente dall’aumento di attenzione verso una narrazione maggiormente incentrata sulla realtà quotidiana.

Le ville aristocratiche e gli antichi castelli, che facevano da sfondo a molti romanzi del passato, lasciano il posto a città affollate e a cittadine di campagna popolate da persone appartenenti alla piccola e media borghesia.

Anche i gangster più sanguinari e assetati di potere, che controllavano intere regioni, scompariranno gradualmente, lasciando il posto a uomini d’affari senza scrupoli che, sotto un’apparenza di imprenditori diligenti e rispettabili, nascondono la capacità di compiere le peggiori malefatte.

La qualità letteraria delle opere pubblicate migliora : scompare il massiccio ricorso agli stereotipi del passato e, nei limiti del possibile, si tenta comunque di conferire un briciolo di spessore ai personaggi.

Ma il cambiamento più significativo riguarda le scrittrici.

Per molto tempo, il mondo del giallo al femminile era stato dominato da figure come Agatha Christie, ferme sostenitrici di un’ideologia familiare rigidamente maschilista, nella quale le donne potevano assumere ruoli “positivi” esclusivamente in qualità di anziane matriarche.

Di angeli del focolare, di stravaganti zitelle affezionate a gatti e nipotini, o comunque di figure quasi asessuate (e il consenso di un pubblico tradizionalista aveva confinato in una nicchia di lettori smaliziati le scrittrici più affermate, come Elisabeth Sanxay Holding).

Le autrici nate negli anni Settanta all’interno del “Giallo Mondadori” (o che consolidano il loro successo, qualora prima fossero già in attività, come l’americana Ursula Curtiss) mostrano invece una ben diversa sensibilità: non sono delle vere femministe, e questo è il loro pregio, perché restano lontane da tendenze ideologiche e da opere “a tesi”, eppure sanno proporre un lucido e dettagliato quadro della condizione femminile.

Nel 1970 fu tradotto per la prima volta in italiano un romanzo di Ruth Rendell, “La mia peggiore amica”, autrice che ben presto si sarebbe imposta, sia con la serie del sovrintendente Wexford che con i numerosi romanzi senza personaggi fissi, come maestra del giallo ambientato nella quotidianità.

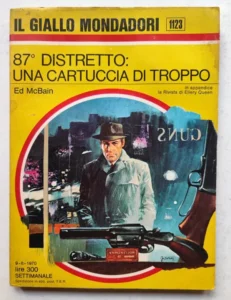

La celebre serie dell’87° distretto di Ed McBain, invece, continua a mantenere un livello qualitativo quasi sempre elevato.

Durante il resto del decennio, si scoprono numerose scrittrici dello stesso filone: Hilda Van Siller con “Nell’occhio del ciclone” (1970) e “Lenora” (1974), Willo Davis Roberts con “In chiave di paura” (1979), Mildred Davis con “Appuntamento col destino” (1976), Jan Roffman con “Un attimo per sopravvivere” (1976), Rosemary Gatemby con “Relazioni micidiali” (1973) e Margaret Yorke con “Morire all’alba” (1978).

Per motivi inspiegabili, invece, viene trascurata quella che, in questo periodo, è stata una delle migliori scrittrici : Margaret Millar (nella vita, moglie di Ross Macdonald), molto attenta ai temi della letteratura, di cui viene presentato un solo titolo in tutto il decennio (“Cercatemi domani, sarò morto”, 1977).

Ma, fortunatamente, verrà riscoperta nei due decenni successivi.

Nei romanzi di queste scrittrici (in cui le trame si dipanano spesso secondo gli schemi convenzionali del giallo, ma senza cadere nelle inverosimiglianze – come pistole intarsiate, curaro e pesci tropicali), le donne mantengono sempre, in apparenza, i comportamenti che un tempo erano stati loro imposti dalle convenzioni sociali, ma non riescono più ad accettarli in modo passivo né a valutare la propria immagine esclusivamente in relazione a essi.

Spesso, in modo molto garbato ma inequivocabile, si evidenzia come anche le donne possano essere soggette alle stesse pulsioni e inclinazioni degli uomini, con la stessa intensità.

A più riprese, la suspense che detta il ritmo della trama è costruita, o comunque amplificata, dalla vulnerabilità interiore di tali figure femminili, esempi verosimili di donne in crisi che non possiedono (o, meglio, credono di non possedere) la forza per uscire da una situazione critica.

Non meno importante è il contributo di scrittrici come Ruth Rendell che ha tratteggiato, allo stesso tempo, alcuni personaggi maschili “positivi” che costituivano il lato opposto di quelli femminili: né machi, né debosciati, né tantomeno personaggi caricaturali, bensì uomini semplici, dalla quotidianità scialba, ma dotati di grande sensibilità interiore, la cui mascolinità si esprime non con l’esibizione dei muscoli o con la noncuranza del pericolo, ma attraverso la piena accettazione delle proprie responsabilità.

L’uomo grigio, il piccolo borghese dalla vita senza sussulti, è anche il protagonista dei romanzi di diversi autori inglesi di buona levatura: Jeffrey Ashford, John Wainwright, Hamilton Jobson, Douglas Enefer e Harry Carmichael (quest’ultimo, pseudonimo del poliedrico canadese L.H. Ognall, che parallelamente scrive una collana di thriller americani firmandosi Hartley Howard, pubblicata sempre nei “Gialli”).

I piccoli borghesi non sono solo i protagonisti che animano la trama, anzi, spesso sono anche gli investigatori che svelano il bandolo della matassa, come il perito assicurativo John Piper, ideato da Carmichael e protagonista di una serie di romanzi indimenticabili: “Delitto al rallentatore” (1971), “La maschera dell’assassino” (1972) e “Il movente” (1975).

In questi romanzi, infatti, i protagonisti maschili si rivelano alla pari di quelli femminili, quasi a voler rimarcare il senso del cambiamento, mentre quelli femminili faticano a liberarsi dagli stereotipi consolidati, quantomeno agli esordi, come la Fatalona Cattiva, la Fanciulla Virtuosa, la Buona Moglie.

Tuttavia, per quanto riguarda la letteratura inglese, merita una menzione “La belva deve morire” (1977), un eccellente romanzo d’epoca di Nicholas Blake (pseudonimo con cui il poeta Cecil Day Lewis, padre del noto attore Daniel, scrisse alcuni dei più originali gialli degli anni Trenta), destinato a diventare anche un celebre film, diretto da Claude Chabrol e intitolato “Ucciderò un uomo”.

Altro capolavoro da riscoprire, che è un esempio davvero brillante di “mistero storico”, è La figlia del tempo (1976) di Josephine Tey, in cui la scrittrice espone la teoria secondo la quale i “principini della Torre di Londra”, scomparsi in modo misterioso nel 1483, sarebbero stati uccisi da Enrico VII Tudor e non da Riccardo III di York, come invece sostiene la tradizione.

Ma anche gli autori americani iniziano a liberarsi di tutte le frivolezze del thriller (doppi whisky e bionde mozzafiato, che hanno contribuito a rendere molti racconti degli anni Sessanta delle vere e proprie parodie di quelli precedenti) a favore di nuovi filoni, a volte in anticipo sui tempi.

Un esempio è rappresentato da Collier Young (pseudonimo di Robert Bloch, maestro dell’horror e già autore di Psycho), che con Una questione di cuore (1971) racconta una storia di traffico clandestino di organi a scopo di trapianto, quasi fantascientifica, con un ritmo incalzante e uno spessore che difficilmente ci si aspetterebbe di trovare in un’opera di semplice intrattenimento.

Non da meno è John Miles, autore di due romanzi in grado di porre definitivamente la pietra tombale sul “sogno americano” di provincia: il primo, “Cacciatori nella notte” (1975), di impostazione claustrofobica, e il secondo, “Una rapina non tutta da ridere” (1978), aspro e impregnato di feroce sarcasmo.

Mentre in Donald E. Westlake, il ruolo di rendere l’idea del senso di emarginazione nelle grandi città tocca persino a un ladro (John Dortmunder), protagonista di una serie (inaugurata nel 1971 con “Gli ineffabili cinque”, da cui sarà tratto il film di Peter Yates “La pietra che scotta”) in cui un’apparente leggerezza di toni (le battute e le gag sono numerose) maschera un punto di vista fortemente critico sulla civiltà urbana moderna e le sue fissazioni.

Ma il miglior romanzo americano di questo decennio è il lavoro di uno scrittore ormai anziano e prossimo alla fine, John Roeburt, che, dopo aver trascorso un’intera esistenza come figura di secondo piano nel mondo dei pulp, raggiunge con “L’hai uccisa tu, Monna Leeds ?” (1971) un’impietosa denuncia delle collusioni tra l’ordine costituito e il sistema finanziario e, allo stesso tempo, anche dell’incapacità della “cultura” di rispondere alle imposizioni del “potere”.

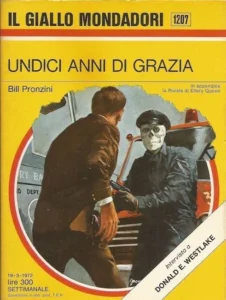

La classica detective story all’americana (l’investigatore solitario come cavaliere medievale in un mondo marcio) ritrova nuova veste nell’opera di Bill Pronzini, che, a partire da Undici anni di grazia (1972), propone la serie con il personaggio dell’investigatore privato Nameless. In questo caso, la solitudine del protagonista non è più ricondotta solo a una scelta di tipo etico, ma appare soprattutto come lo specchio di un’assoluta solitudine individuale in un’umanità che comunica sempre di meno.

I racconti di Nameless mantengono la nostalgia dei “bei tempi che furono” (che invece tormenta in modo assolutamente deleterio le opere di altri pur bravi scrittori, come James Crumley) a debita distanza dalle vicende della trama, ma – a lungo andare – scontano il passo con la realisticità del personaggio, al punto che alcuni di loro sono inutilmente appesantiti da digressioni personali che servono a tenere il filo tra una storia e l’altra, ma annoiano il lettore.

Per questo motivo, i migliori romanzi di Pronzini sono quelli senza personaggi fissi.

Un’altra serie che si affermò in questo periodo fu quella di Travis McGee, creata da John D. Macdonald.

Questa, pur comprendendo buoni romanzi (come “La sirena reticente” del 1970), segnò un passo indietro nello standard qualitativo dell’autore che, nei due decenni precedenti, aveva firmato ottime opere senza personaggi fissi.

Tra i titoli che si distinguono per la loro spiccata originalità, si segnala l’unico pubblicato (almeno in Italia) di Miles Tripp, Un uomo senza amici (1971), che narra in prima persona la storia di un soggetto così egocentrico, tronfio e scorbutico da mettersi irrimediabilmente nei guai da solo, per pura presunzione.

La sua fine patetica è tale da destare persino compassione nel lettore.

Mentre la celebre serie dell’87° distretto di Ed McBain continua, mantenendo un livello qualitativo quasi sempre elevato (in questo periodo escono alcuni dei migliori titoli, come “Una questione di pane per l’87° distretto” del 1976 e “Dal passato, incubi per l’87° distretto” del 1979), altri autori si cimentano in tentativi di imitazione del modello (come Collin Wilcox e la sua serie di Frank Hastings) ma, nonostante i risultati positivi, il confronto con l’originale è assolutamente improponibile.

Dal momento che il grande pubblico è disposto ad accogliere le novità, dalla fine degli anni Sessanta sono stati ripresentati alcuni titoli che in precedenza erano stati scartati a causa di una forma di autocensura perché ritenuti troppo cinici e violenti.

Questi romanzi, firmati da autori come Jim Thompson, James Hadley Chase e Day Keene, non erano certo più crudeli e violenti della realtà quotidiana, ma forse apparivano tali perché il pubblico era abituato a vicende e personaggi molto più “alla mano” (secondo i canoni “edificanti” imposti al cinema hollywoodiano dal codice Hays).

Del resto, oggi Thompson e Chase (non Keene, geniale ma troppo discontinuo) sono diventati scrittori cult, le cui opere vengono ripubblicate in edizioni per lettori raffinati e argomento di erudizione.

Tuttavia, i titoli assegnati alle edizioni di questo periodo suggeriscono spesso la volontà di stuzzicare gli istinti più bassi del lettore (“Tornerò per farti fuori”, “La bestia che è in me”, “Fammi un favore, crepa!”).

Un’altra grande novità di questo decennio è la progressiva apertura alle scuole di scrittori di gialli non anglofoni.

Prima di allora, infatti, erano stati proposti solo pochissimi romanzi francesi e uno tedesco (a parte gli italiani, la cui storia è a sé stante).

Tra il 1970 e il 1979 sono usciti altri romanzi francesi (tra cui, nel 1977, Il testamento americano di Francis Ryck, un grande autore di spionaggio – i suoi titoli pubblicati su “Segretissimo” sono assolutamente imperdibili), un altro tedesco (della stessa autrice del primo, L. A. Fortride), uno spagnolo (“Don Manuel e i gemelli scomparsi”, di Francisco Garcia Pavon, 1972), uno cecoslovacco (“Dalla sera alla mattina”, di Anna Sedlmayerova, 1972), uno danese (anche se originariamente pubblicato in Gran Bretagna, “La ballata dell’impiccato”, di Torben Nielsen, 1978) e tre svedesi (“Buon appetito, Borck! “, 1971, “I soldi e la vita”, 1978, di Anders Bodelsen, e “Il momento della verità”, di K. Arne Blom, 1978).

Inoltre, due polacchi (“Qui Radio Polonia” di Jadwiga Woytillo, 1977, e “Chi ha paura di Stefan Szalej? di Anna Kormik, 1979), uno giapponese (“La morte è in orario” di Seicho Matsumoto, 1971) e uno russo, molto probabilmente un falso (l’edizione originale è infatti francese: “Cinque bottiglie di vodka” di Youri Vetrov, 1976).

Tra questi, i migliori sono probabilmente i Matsumoto (autore noto anche come “il Simenon giapponese”) e gli scandinavi, che però non sono ancora all’altezza dei loro connazionali Mai Sjowall e Per Wahloo, i quali, tra il 1972 e il 1978, sono stati tradotti nella quarta serie dei “Gialli Garzanti”. Forse non è un caso che, in seguito, diversi altri autori di queste due scuole siano apparsi nel “Giallo”.

Infine, dopo un’assenza di vent’anni, nel 1977 anche gli italiani riapparvero nella serie.

A più di quarant’anni di distanza, il bilancio delle attività di questo periodo è sicuramente positivo sotto ogni punto di vista.

Quello che appare negativo è che, salvo rare eccezioni (Chase e Thompson, già citati, poi Rendell, Ross Macdonald, Westlake, Tey, Blake e pochi altri), gli autori e i libri citati in questo articolo non sono mai stati ristampati.

Insomma, il lettore che vuole documentarsi sull’argomento deve rassegnarsi a cercarli nei mercatini dell’usato, nei fondi di magazzino, nelle biblioteche in disuso e nelle vendite su eBay.

Ma anche questo, se vogliamo, è in armonia con lo spirito di libertà che ha caratterizzato il decennio degli anni Settanta, non perché sia vintage, ma perché permette di arricchire la propria biblioteca senza dover pagare per soddisfare le esigenze del “mercato” e le mode passeggere (perché, volenti o nolenti, anche gli editori devono pensare a come “fare soldi”).

Tutto ciò che allora si combatteva.

Oggi, invece, questo concetto si afferma inesorabilmente in ogni campo.