Gennaio 23, 2025 Global Warming

L’affermazione che l’energia rinnovabile eolica e solare sia economica e priva di conseguenze ambientali è un errore fondamentale e dannoso dal punto di vista economico-energetico.

Il ruolo del nucleare in un mondo globalizzato

Studio di riferimento

Lars Schernikau (2024). The Role of Nuclear in the Global World of Energy. Oxford Institute For Energy Studies, Issue 139, Quarterly Journal for Debating Energy Issues and Policies.

La prima centrale nucleare al mondo è entrata in funzione nei pressi di Mosca nel 1954.

Nei decenni successivi sono stati costruiti centinaia di reattori nucleari in tutto il mondo, con Stati Uniti, Francia e Cina in testa, che rappresentano circa la metà delle installazioni globali odierne.

Circa il 90% dei reattori nucleari oggi in funzione è stato costruito negli anni ’70 e ’80, con un’età media globale di circa 32 anni.

Inoltre, oltre il 90% dei reattori statunitensi ha ricevuto una proroga per operare fino a 60 anni.

Nel mondo sono installati circa 420 GW di capacità nucleare che, si prevede, saliranno a circa 620 GW entro il 2050.

Attualmente, circa il 5% della capacità elettrica totale, pari a 8,6 TW, è nucleare.

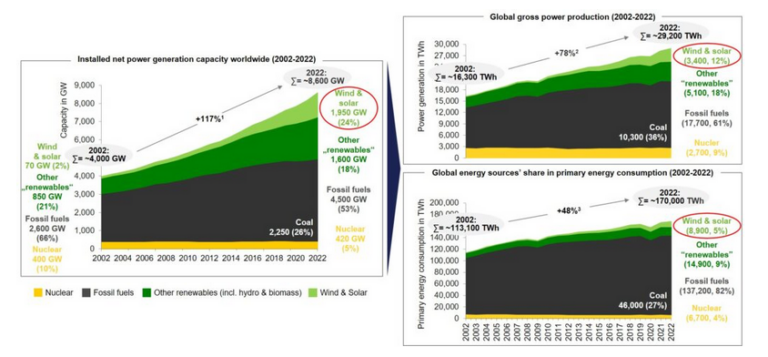

Gli oltre 400 reattori nucleari hanno contribuito a quasi il 10% della produzione globale di elettricità, pari a circa 29.000 TWh nel 2022 (Figura 1).

(Solo il 40% circa dell’energia primaria globale, pari a oltre 170.000 TWh, viene utilizzato per generare elettricità; il restante 60% viene utilizzato per l’industria, il riscaldamento e i trasporti).

[1] IEA WEO (2023), https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023.

Nota : l’autore scrive “rinnovabili” anche se nella realtà non sono veramente “rinnovabili” se si considera il loro ciclo di vita, l’input di materie prime ed energia e l’intero impatto ambientale.

Ad esempio, l’energia idroelettrica ha un impatto ambientale su larga scala.

Il nucleare è la fonte di energia più efficiente dal punto di vista energetico, con un ritorno sull’investimento energetico (eROI) probabilmente doppio (e forse anche superiore) rispetto a carbone, gas ed energia idroelettrica.

Il nucleare è anche una delle forme di produzione di energia più sicure, misurata in termini di morti per MWh generato, e ha probabilmente il minore impatto ambientale.

Ciò rende ancora più sorprendente il fatto che attualmente il nucleare contribuisca solo a una quota relativamente ridotta alla produzione globale di energia elettrica.

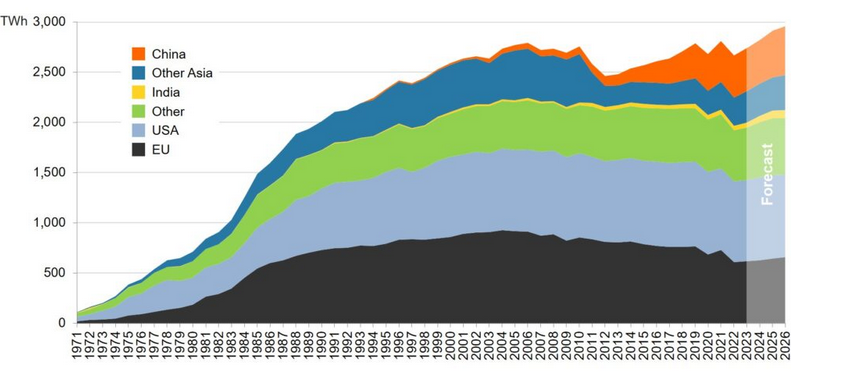

Ancora più sconcertante è il fatto che la quota di energia nucleare sia costantemente diminuita, perché la costruzione di centrali nucleari non ha tenuto il passo con la crescente domanda globale di energia elettrica.

Se nel 2002 il nucleare rappresentava quasi il 17% della produzione globale di energia elettrica, nel 2023 questa quota è scesa al 9%, mentre la produzione assoluta è rimasta sostanzialmente invariata a circa 2.700 TWh (Figura 2).

La situazione potrebbe però cambiare in seguito agli accordi presi al COP28, con 22 nazioni che si sono impegnate a triplicare la produzione di energia nucleare entro il 2050.

Ciò implicherebbe un aumento di circa 30 GW all’anno fino al 2050, cinque volte maggiore rispetto all’ultimo decennio, in linea con il boom degli anni ’80.

Ma questo cambiamento risolverà il problema energetico globale ?

È infatti probabile che la domanda di energia primaria aumenti ulteriormente del 40-50% entro il 2050, considerando il possibile aumento della popolazione mondiale di circa il 20% e, di conseguenza, della crescita del consumo energetico pro capite di circa il 25%.

D’altra parte, la domanda di elettricità continuerà ad aumentare sempre più rapidamente, a causa delle continue richieste (non sempre efficienti dal punto di vista energetico) di “elettrificare tutto”.

È quindi auspicabile che il nucleare contribuisca in modo rilevante a tale crescita.

Tuttavia, in termini assoluti, altre fonti più “tradizionali”, come il carbone e il gas, ma anche l’eolico e il solare, se continueranno a ricevere finanziamenti diretti e indiretti da parte degli Stati, rappresenteranno ancora la maggior parte dell’incremento della capacità di produzione di energia elettrica.

[2] I finanziamenti medi globali per l’energia eolica e solare sono di gran lunga superiori a quelli destinati al carbone, al gas o al nucleare. Per ulteriori informazioni, consultare l’articolo di Robert Bryce su Substack : “Solar is getting 302 times more funding than coal, gas, or nuclear“.

Combustibili e tecnologia nucleare

L’uranio è abbondante a livello globale, sia nelle rocce di granito che disciolto negli oceani, ma non è del tutto utilizzabile per la produzione di energia.

In teoria, la quantità di uranio a disposizione sarebbe sufficiente a soddisfare l’intero fabbisogno energetico globale.

Tuttavia, attualmente, le preoccupazioni riguardo alla disponibilità di uranio, uranio arricchito e assemblaggi di combustibile nucleare sono molte. [3]

Oltre il 50% delle risorse di uranio sfruttabili commercialmente si trova in Australia, Kazakistan e Canada [4] ; il Kazakistan estrae oltre il 40% dell’uranio mondiale.

Gli Stati Uniti dipendono oggi interamente dalle importazioni di uranio e persino la Russia consuma il doppio di quanto ne produce.

Una grave preoccupazione per la disponibilità di combustibile nucleare potrebbe in futuro oscurare alcuni interessanti progressi tecnologici, come i reattori di quarta generazione o i piccoli reattori nucleari, oppure potrebbe incentivare ulteriori finanziamenti per i reattori al torio.

La prima centrale nucleare al mondo con reattore a gas ad alta temperatura di quarta generazione, che contiene un reattore “pebble bed” gestito dalla China National Nuclear Corporation, è entrata in funzione alla fine del 2021. [5]

L’energia nucleare basata sul torio presenta diversi vantaggi, tra cui una maggiore disponibilità di combustibile, un’efficienza più elevata, una minore produzione di scorie e un basso potenziale di utilizzo a scopo militare.

I reattori nucleari modulari di piccole dimensioni (SMR) rappresentano un’interessante evoluzione, in quanto potrebbero consentire la costruzione di mini-reattori più efficienti dal punto di vista dei costi, con volumi elevati e standardizzati.

Gli SMR sono generalmente definiti come reattori di dimensioni inferiori a 300 MW, con una capacità di generazione di energia termica e/o elettrica che può arrivare a 5 MW.

Attualmente, sono circa 70 i progetti SMR in fase di sviluppo in tutto il mondo.

[3] Nuclear News Wire (2023), Sull’orlo di una crisi, https://www.ans.org/news/article-4909/on-the-verge-of-a-crisis-the-us-nuclear-fuel-gordian-knot/.

[4] Fonte : World Nuclear Association.

[5] Global Times (2021), https://www.globaltimes.cn/page/202112/1242878.shtml.

Costi

I costi delle centrali nucleari differiscono notevolmente a causa del tempo necessario per la loro costruzione e oscillano dai 2 ai 13 milioni di dollari per MW, con un tempo di costruzione che varia dai 4 ai 25 anni.

Il 40% delle centrali nucleari viene solitamente sviluppato entro sei anni dalla progettazione, soprattutto in Cina, e la maggior parte degli impianti a basso costo sono stati costruiti in Cina, India e Corea del Sud.

Le centrali nucleari più costose sorgono (o sorgeranno) prossimamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

I costi elevati e i ritardi nella costruzione in Occidente derivano principalmente dalle normative locali che, secondo l’opinione dell’autore Lars Schernikau, non possono essere giustificate dal punto di vista economico e, soprattutto, scientifico.

Si spera che l’aumento recente del sostegno al nucleare, di cui si è parlato molto alla recente COP28, possa cambiare questa situazione.

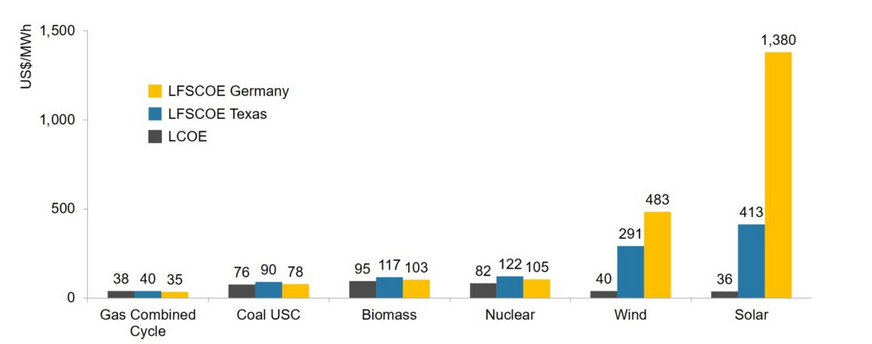

Se si considerano il Full Cost Of Electricity (FCOE) o il Levelized Full System Cost Of Electricity (LFSCOE), il nucleare risulta probabilmente il più costoso fra tutti i metodi più diffusi nel mondo per la produzione di energia elettrica (Figura 3).

In ogni caso, è ancora significativamente più economico dell’eolico e del solare e, soprattutto, garantisce zero emissioni di CO₂.

Nota : l’autore di questo studio sostiene il principio di Idel del costo totale del sistema e il suo impatto sui costi dell’energia eolica e solare rispetto a quella prodotta da centrali nucleari, a carbone o a gas [6].

USC = Ultra Super Critical, LCOE = Levelized Cost of Electricity, LFSCOE = Levelized Full System Cost of Electricity

[6] L’autore non concorda con i numeri di Idel del 2022 per quanto riguarda il carbone e il gas, in quanto il carbone, in media, ha costi più bassi rispetto al gas.

Per esempio, l’BloombergNEF ha recentemente confermato che il carbone ha un costo inferiore a quello del gas, anche se i costi effettivi possono variare da un Paese all’altro.

BloombergNEF (2023) : https://about.bnef.com/blog/cost-of-clean-energy-technologies-drop-as-expensive-debt-offset-by-cooling-commodity-prices/

L’affermazione che l’energia rinnovabile eolica e solare sia economica e priva di conseguenze ambientali è un errore fondamentale e dannoso dal punto di vista economico-energetico.

Infatti, il LCOE non è appropriato per il confronto tra fonti di energia intermittenti e fonti di energia dispacciabili.

Il LCOE è un indicatore di tipo microeconomico anziché totale del sistema, esclude sette categorie di costi (elencate più avanti) e pertanto non potrà mai essere un parametro accurato su cui i governi possano basare le decisioni di politica energetica futura.

Non considera né tiene conto dell’intermittenza, dei bassi fattori di capacità naturale, della correlazione tra la disponibilità di energia eolica e solare nei vari continenti e della disuguaglianza tra domanda e offerta a livello locale.

I costi evidenti omessi dal LCOE includono, fra gli altri :

Backup o accumulo di energia a lunga durata : l’eolico e il solare richiedono almeno il 100% di backup o di accumulo per ogni MW installato. Ciò è dovuto alle perdite di energia nei sistemi di backup e di accumulo e al fatto che solitamente è necessario più di un sistema di backup/accumulo, ad esempio per l’accumulo di energia a breve e a lunga durata.

Integrazione della rete : comprende i costi di trasmissione, distribuzione, bilanciamento e condizionamento.

Tra i costi non ovvi che non sono inclusi nell’LCOE su larga scala, vi sono i seguenti :

Perdite di efficienza : un maggiore utilizzo di energia eolica e solare comporta un minore impiego dei sistemi di backup o di rete.

Requisiti di spazio [8] : sono determinati dalla bassa densità energetica (per m²) dell’eolico e del solare. L’utilizzo di migliaia di km² per catturare l’energia diffusa del sole e del vento ha infatti un elevato prezzo da pagare in termini economici e ambientali.Costi di riciclaggio : determinati dalla bassa densità energetica (per kg) e dalla breve durata di vita dell’energia eolica e solare.

Costi ambientali durante il funzionamento: comprendono i danni alla fauna e alla flora e gli effetti negativi sul clima dovuti alla produzione di energia, come il riscaldamento, lo sfruttamento del vento e i mutamenti atmosferici.Inefficienza delle materie prime e della net energy lungo l’intera catena produttiva : comprende la produzione, la lavorazione, il trasporto, la valorizzazione, la realizzazione e il riciclaggio, nonché gli impatti ambientali indipendenti dalla produzione di energia stessa.

Se si considerano i già citati problemi di integrazione di rete, di backup/stoccaggio, di durata operativa, di densità energetica e, ovviamente, di intermittenza, l’eolico e il solare sono di gran lunga i più costosi.

Inoltre, il costo dell’intero sistema eolico e solare può aumentare ancora in modo esponenziale, come è stato indirettamente confermato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dall’Istituto per l’economia energetica internazionale (IEEJ), dall’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) e da altre istituzioni economiche operanti nel settore energetico.

[7] Schernikau (2024), https://www.eurasiareview.com/17012024-the-energy-trilemma-and-the-cost-of-electricity-oped/.

[8] Schernikau et al. (2022), https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4000800.

Conclusioni

Sembra che l’invito della COP28 a promuovere e sostenere la produzione di energia nucleare a livello globale possa costituire una scelta opportuna per il futuro.

L’impegno a triplicare la produzione di energia nucleare a partire dal 2022 (2.700 TWh, corrispondenti al 9% di circa 29.000 TWh a livello globale) si tradurrebbe in circa 8.000 TWh entro il 2050.

Nel caso in cui la domanda di energia elettrica globale dovesse continuare ad aumentare, il World Energy Outlook 2023 dell’International Energy Agency stima una produzione complessiva di 50.000 TWh entro il 2050.

In questo caso, la quota del nucleare salirebbe a poco più del 15%, ancora lontana dal 17% del 2002.

Quindi, da un punto di vista macroeconomico, non esiste uno scenario realistico in cui il nucleare potrà soddisfare la crescente domanda di energia dei prossimi 30 anni, a causa dei seguenti fattori : (1) tempi di realizzazione ; (2) costi e normative ; (3) enorme volume di crescita della domanda di energia.

La sconfortante ed impopolare verità è che, anche se si raggiungessero gli obiettivi della COP28 per il nucleare, scelta forse necessaria ma comunque molto azzardata, tale energia soddisferebbe solo una frazione della crescita della domanda fino al 2050 e, di conseguenza, si dovrà sempre fare ricorso al petrolio, al carbone, al gas, all’energia idroelettrica, alle “rinnovabili” e a tutte le altre fonti di approvvigionamento ad alta densità energetica.