Ottobre 31, 2024 Erotismo d’autore

“Così dentro e di fuor chiara e splendente

sarete d’ogni età vero ornamento

non pur di questo secolo presente…”“Veronica Franco – vv. 25 – 28, I, Terze Rime”

Veronica Franco ed il suo magico ruolo di musa ispiratrice

Questi versi di Domenico Venier (dedicati a Veronica e riportati nell’antologia “Terze Rime”) risuonano come un presagio, preannunciando l’orma indelebile che Veronica Franco lascerà nel mondo delle lettere.

Una voce femminile, a lungo ignorata e ancora oggi poco nota soprattutto (e paradossalmente) proprio in Italia, nonostante la spontaneità della vena ispiratrice e la genuinità dei suoi componimenti.

Sicuramente a Veronica è toccato il magico ruolo di musa ispiratrice, fonte di nobili emozioni e elevati sentimenti.

Ma è anche vero che ha dovuto conquistarsi il diritto di esprimere il proprio sentire e la possibilità di essere considerata non un oggetto letterario, ma un soggetto pensante e narrante al pari di poeti e scrittori uomini.

Saffo, i cui splendidi versi hanno ispirato persino Catullo, considerato uno dei più grandi poeti d’amore di tutti i tempi, è stata una vera protagonista.

Si impose all’attenzione del mondo della cultura e dei gusti del tempo non solo come soggetto, ma anche per il suo pathos erotico, immortalato in versi indimenticabili.

Ma soprattutto immortalando il suo pathos erotico in versi indimenticabili.

La medesima intensità è presente nei versi di Veronica.

Donne di ogni estrazione sociale.

“Sacerdotesse”, vergini o suore come Enheduanna e Hildegard von Bingen.

“Sposate” come Christine de Pizan.

“Deprecabili”, come prostitute e cortigiane.

Finché le donne rimarranno divise in queste tre suddivisioni patriarcali di base, non potremo mai costruire il loro vero insieme tridimensionale.

Essendo frammentate al loro interno, non potrà mai esistere una visione vera e solida del loro passato comune.

“Le donne non sono senza storia, non stanno fuori dalla storia.

Sono nella storia in una posizione speciale di esclusione in cui hanno sviluppato il loro modo di vivere, il loro modo di vedere, la loro cultura.”[1]

Introduzione

Narratrice :

Ho davvero passato molto tempo a studiare la vita di Veronica.

Un personaggio molto avanti rispetto al periodo in cui è vissuta.

Non era considerata onorabile.

Per possedere questo titolo una donna italiana del XVI secolo doveva essere dotata delle seguenti sei caratteristiche :

Castità

Silenzio

Modestia

Reticenza

Sobrietà

Obbedienza

In poche parole una moglie obbediente, una madre devota, una buona cristiana.

Al contrario Veronica è stata la più famosa cortigiana del Rinascimento veneziano.

Quindi disonorevole.

Unica figlia, aveva approfittato dell’educazione ricevuta dai suoi tre fratelli per studiare la cultura italiana, la letteratura greca e la storia romana.

Inoltre si narra che sapesse suonare il liuto e la spinetta, recitare e scrivere poesie, dipingere.

Per questo motivo Veronica ben presto si affermò come protagonista nella letteratura del XVI secolo.

Inizialmente conosciuta tra i letterati veneziani per la sua bellezza e per il suo acuto senso dell’umorismo, ad un certo punto guadagnò ampia notorietà grazie ai suoi componimenti amorosi.

Nelle sue poesie infatti esplorava la sua percezione dell’eros in modo molto più complesso di tutte le altre donne della sua cerchia professionale.

In altre parole, la sua professione accresceva l’interesse per l’erotismo.

Mentre la sua educazione le permetteva di coglierne e soprattutto di comprenderne il significato in un modo assolutamente unico.

La famiglia di Veronica

Veronica :

Sono nata da famiglia Franca.

Non siamo patrizi, infatti i nostri nomi non compaiono nel “Libro d’Oro di Venezia”.

Ma siamo cittadini veneziani di nascita.

Abbiamo persino il nostro stemma (o scudo) di famiglia, che tutti possono vedere “all’ingresso di Calle dei Franchi nella parrocchia di Sant’Agnese a Venezia” [2].

La mia famiglia, insieme a tutte le altre di “sottopatrizi”, è registrata nel “Libro d’Argento di Venezia”.

Narratrice :

Questo gruppo di sottopatrizi era solitamente impiegato come burocrati governativi o faceva parte di qualche ordine professionale.

Non potendo aspirare alle alte posizioni governative e al voto nel Gran Consiglio, questa casta (definita ereditariamente) occupava comunque posizioni importanti nelle “scuole grandi”, nelle confraternite veneziane e nella cancelleria.” [3]

Veronica :

Sono nata nel 1546, unica sorella di tre fratelli : Girolamo, Orazio e Serafino.

Il mio caro fratello Serafino è stato catturato dai Turchi nel 1570 e non so se in questo momento sia ancora in vita. [4]

Mio padre era Francesco Franco, figlio di Teodoro Franco e Luisa Federico.

Carissimo papà, non avrei mai potuto fidarmi di te lasciandoti la gestione del mio patrimonio. [5]

Mia madre Paola Fracassa era una “cortigiana onesta” come lo sono io.

Il suo nome era scritto nel “Catalogo di tutte le principal et piu honorate cortigiane di Venezia” nel 1565.

Purtroppo morì pochi anni dopo. [6]

Mi sono sposata in giovanissima età con il dottor Paolo Panizza, di professione medico.

Mia madre ha pagato una dote adeguata al mio matrimonio.

Non abbiamo avuto figli.

Mi sono separata da mio marito poco dopo il matrimonio per esercitare la professione di cortigiana.

Nel mio diciottesimo anno di vita sono rimasta incinta di uno dei miei amanti.

Probabilmente Jacomo Baballi, ma non sono mai stata completamente sicura di questo.

Scrissi la mie ultime volontà nell’Ottobre del 1564 come è usanza per le donne incinte.

Purtroppo si può sempre morire durante il parto.

“[Ho richiesto] che [Jacomo di Baballi, un nobile commerciante di Ragusa (Dubrovnik)] gestisca la cura e gli interessi finanziari del ragazzo o della ragazza che presto sarebbe nato, e come segno del [mio] amore [lasciato in eredità] a lui [il mio] diamante.” [7]

Mio figlio Achille è nato e mi sono ripresa bene dal parto.

Successivamente ho dato alla luce il mio secondo figlio Enea sei anni dopo.

Suo padre è Andrea Tron, che “[si sposò] con la nobildonna veneziana Beatrice da Lezze nel 1569”. [8]

Ho avuto sei figli in totale, ma purtroppo quattro di loro morirono poco dopo aver dato loro la luce.

Sono nati tutti di Venerdì. [9]

Narratrice :

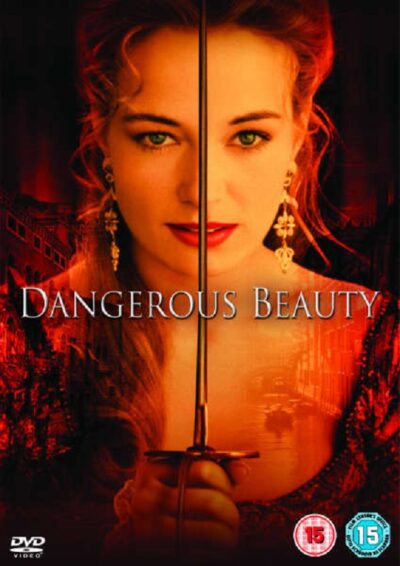

È interessante notare che il film “Dangerous Beauty“, che si concentra principalmente sul periodo in cui Veronica era protagonista del salone letterario di Domenico Venier (circa 1570-1582), non mostra questa parte della sua biografia.

Nella “Lettera numero 39” a Domenico Venier, Veronica si scusa per non poter “adempiere [al suo] dovere di rispondere [alle sue] lettere molto gentili” spedite in precedenza.

Veronica :

“Ho trascurato di scriverti non per scelta ma contro la mia volontà, poiché la sventura mi è capitata in questi giorni.

La malattia dei miei due piccoli figli – uno dopo l’altro si sono spenti per sempre a causa di febbre e vaiolo.” [10]

Veronica : la cortigiana onesta

Narratrice :

Già agli inizi del XVI secolo, Marin Sanudo, un patrizio e famoso diarista veneziano, registrò “con allarme che in una città che aveva circa 100.000 abitanti c’erano 11.654 prostitute”. [11]

Probabilmente un numero così elevato di donne si dedicava alla prostituzione a Venezia semplicemente perché era la città più importante della costa occidentale del mare Adriatico.

Si trattava di un grande porto e di una città dedita principalmente al commercio.

Di conseguenza, chi arrivava in città per motivi di lavoro e viaggiava senza la propria moglie, cercava poi una compagna per la notte.

Tuttavia, potrebbe esserci un’altra ragione che ha permesso, nel corso degli anni, alla prostituzione di prosperare a Venezia :

Paradossalmente, le descrizioni dei viaggiatori stranieri sulla vita quotidiana veneziana, in cui la cortigiana ricopriva un ruolo di primo piano, presentavano spesso la città di Venezia come un esempio di civiltà e concordia sociale. [12], [13]

Inoltre, sia il mito sociale della ricerca del piacere veneziano, sia il mito civico dell’armonia politica senza pari di Venezia ponevano simbolicamente la figura femminile in una posizione assolutamente centrale.

Nel XVI secolo, l’icona femminile di Venezia, che raffigurava l’ineguagliabile concordia sociale e politica della repubblica, univa “in una sola figura civica la rappresentazione di Giustizia o Dea Roma con la Vergine Maria e Venere Anadiomene (la dea Afrodite).” [14]

Il mito civico veneziano poneva quindi apertamente l’icona femminile al centro della vita sociale della città.

Allo stesso tempo, però, la società confinava la donna patrizia “onesta” (figlia vergine, moglie e madre) all’interno della sfera privata.

Di conseguenza, le donne che assumevano un ruolo femminile nella vita pubblica di Venezia erano le “meretrici” e soprattutto le “cortigiane”.

Il contrasto tra la Vergine Maria e la dea Afrodite (Venere Anadiomene) era quindi costantemente presente nella vita reale della Venezia del XVI secolo.

Gli organi governativi della Repubblica Serenissima cercavano di regolamentare la vita e l’aspetto delle “meretrici” e delle “cortigiane”.

Gli uomini patrizi, infatti, temevano che i turisti potessero confondere le cortigiane benestanti con le loro mogli patrizie.

D’altra parte, erano anche allarmati dal fatto che, oltre a essere costosi, l’abbigliamento sfarzoso delle cortigiane sfidava l’autorità maschile [15] :

“La pesante spesa per gli abiti eleganti poteva essere vista come un’affermazione doppia, richiamando l’attenzione visiva sull’identità individuale e dimostrando il possesso autonomo della ricchezza.” [16]

Di conseguenza, le leggi del sagrato non si applicavano solo a “meretrici” e “cortigiane”, ma anche alle donne patrizie.

Tuttavia, le regole per prostitute e cortigiane erano più severe.

Non era permesso loro di indossare abiti di seta o di portare in qualsiasi parte del corpo oro, argento, gioielli preziosi o falsi, [17] e soprattutto perle.

Inoltre, le prostitute e le cortigiane non potevano entrare nelle chiese cattoliche durante le celebrazioni principali.

La definizione di “meretrice” (donna che vende solo servizi sessuali) e “cortigiana” (o “meretrice sumptuosa”, prostituta di lusso o, come si direbbe oggi, escort), il loro aspetto e comportamento erano regolati dalle leggi veneziane.

Tuttavia, “la cortigiana onorata non ha mai ricevuto una precisa definizione legale nelle sentenze del Senato del XVI secolo”. [18]

Mentre le cortigiane in generale vivevano in splendore ed erano educate in una certa misura, le “cortigiane oneste”, le onorate (privilegiate, ricche e riconosciute), erano quelle che avevano una vita intellettuale, suonavano musica e conoscevano la letteratura greca e romana, nonché del presente, e si mescolavano a pensatori, scrittori e artisti. [19]

Veronica :

Ah, le leggi sontuose !

In quale altro modo questi gentiluomini suggerirebbero alle cortigiane di intrattenerli se non con il nostro bell’aspetto e con l’abbigliamento impeccabile e lussuoso ?

Certo, aggiungo a tutto questo il mio ingegno e la mia conoscenza della letteratura.

Ma chi ascolterebbe una donna mal vestita, non importa quanto sia brillante ?

Il mio carissimo amico Tintoretto mi ha persino dipinto con le perle.

“Ti giuro che quando ho visto il mio ritratto, opera della mano divina del [maestro Tintoretto], mi sono chiesta per un po’ se fosse un dipinto od un’apparizione innanzi a me da un inganno del diavolo, non per farmi cadere innamorata di me stessa, come è successo a Narciso (perché, grazie a Dio, non mi considero così bella che ho paura di impazzire per i miei stessi incantesimi).” [20]

Il Maestro Tintoretto si concentra “interamente sui metodi di imitazione – no, piuttosto che superare – la natura, non solo in ciò che può essere imitato modellando la figura umana, nuda o vestita…ma anche esprimendo stati emotivi.” [21]

Sì, sono una cortigana onesta come mia madre.

E puoi trovare il mio nome nel “Catalogo di tutte le principal et piu honorate cortigiane” del 1565.

Nei miei tempi migliori ero ammirata, elargita di doni ed elogi da molti nobili patrizi veneziani.

Ho anche intrattenuto e scambiato doni con sua maestà il re di Francia Enrico III, mentre visitava Venezia nel 1574. [22]

Ma non esiste un destino felice per una cortigiana.

“Anche se il destino dovrebbe essere completamente favorevole e gentile per una giovane donna, questa è una vita che si rivela sempre una sofferenza.

È una cosa molto difficile, contraria alla ragione umana, sottoporre il proprio corpo ed il proprio lavoro ad una schiavitù terrificante persino da pensare.

Rendersi preda di così tanti uomini, a rischio di essere spogliate, derubate e persino uccise.

In modo che un uomo, un giorno, possa strapparti via tutto ciò che hai acquisito da così tanto tempo, insieme a così molti altri pericoli di lesioni e terribili malattie contagiose.

Mangiare con la bocca di un altro, dormire con gli occhi di un altro, spostarsi di conseguenza secondo la volontà di un altro, correndo ovviamente verso il naufragio della tua mente e del tuo corpo – quale grande sofferenza ?

Quale ricchezza, quali lussi, quali delizie possono superare tutto questo ?

Credetemi, tra tutte le calamità del mondo, questa è la peggiore.” [23]

Ho assunto Ridolfo Vannitelli come tutore per mio figlio Enea.

Ad un certo punto ho capito che lui e la mia cameriera Bortola avevano rubato alcuni miei oggetti di valore nel Maggio del 1580.

Certe persone possono diventare senza cuore e davvero meschine.

Vannitelli ha ribattuto alla mia legittima accusa denunciandomi alla Corte di Inquisizione veneziana.

Nell’Ottobre dello stesso anno sono stata chiamata a comparire davanti al tribunale con l’accusa di stregoneria.

Vannitelli :

“Se questa strega, questa prostituta pubblica, falsa ed imbrogliona non verrà punita, molte altre inizieranno ad avere lo stesso comportamento nei confronti della Santa Chiesa cattolica.”

Veronica :

Ho dovuto difendermi “non solo contro le accuse vendicative di Vannitelli che attestano il [mio] comportamento “disonesto”, ma anche contro le accuse di eseguire incantesimi magici nella [mia propria] casa.”[24]

I confess I had taught a different way of life.

One I resisted at first but learned to embrace.I confess I became a courtesan.

Welcomed many rather than be owned by one.

I confess I embraced a whore’s freedom over a wife’s obedience.I confess I find more ecstacy in passion than in prayer.

Such passion is prayer.I confess I pray still to feel the touch of my lover’s lips.

His hands upon me, his arms enfolding me…

Such surrender has been mine.I confess I pray still to be filled and enflamed.

To melt into the dream of us, beyond this troubled place, to where we are not even ourselves.

To know that always, this is mine.

If this had not been mine – if I had lived any other way – a child to her husband’s will, my soul hardened from lack of touch and lack of love…I confess such endless days and nights would be a punishment far greater than you could ever met out.

You, all of you, you who hunger so for what I give yet cannot bear to see that kind of power in a woman.

You call God’s greatest gift – ourselves, our yearning, our need to love – you call it filth and sin and heresy…I repent there was no other way open to me.

I do not repent my life.

Narratrice :

Veronica fu assolta.

In parte grazie alle sue potenti relazioni con uomini patrizi e in parte grazie alla legittima difesa.

Ma la sua splendida vita da sontuosa e onorata cortigiana era ormai terminata.

Dal suo rapporto fiscale del 1582 si evince che stava già affrontando difficoltà finanziarie.

Questa rovinosa caduta fu probabilmente il risultato di diverse cause.

La sua dote e altri beni le furono sottratti: nonostante diversi rapporti ufficiali di furto e rapina, non riuscì mai a recuperare gli oggetti rubati.

Inoltre, Venezia trovò grandissime difficoltà a risollevare la sua economia, che proprio in quel periodo fu letteralmente rasa al suolo dalla terribile epidemia di peste nera, che come è noto aveva un tasso di mortalità intorno al 50%.

Inoltre, il suo principale benefattore, Domenico Venier, morì proprio nel 1582.

La poetessa Veronica

Narratrice :

Nel 1575 Veronica pubblicò una raccolta di poesie intitolata “Terze Rime”.

È probabile che si trattasse di un’antologia (auto)pubblicata grazie al finanziamento e alla sponsorizzazione del suo mecenate Domenico Venier.

Veronica non fu l’unica poetessa cortigiana a pubblicare una raccolta di poesie.

Ad esempio, anche Tullia D’Aragona, “un’altra poetessa cortigiana, ha scritto una raccolta simile.” [25]

Veronica ha anche curato diverse antologie in onore di uomini diversi.

Nelle sue “Lettere familiari” e in alcuni dei suoi “Capitoli”, leggiamo delle sue richieste a Domenico Venier e ad altri di contribuire con le loro poesie alle raccolte a cui stava lavorando.

“Il fatto che sia riuscita a realizzare i suoi progetti è confermato dalla presenza di edizioni e manoscritti nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.” [26]

Questi testi suggeriscono che era sicuramente ben introdotta nei circoli letterari della città.

Tra il 1570 e il 1580, frequentò il rispettato salone letterario di Domenico Venier, quando furono pubblicati tutti i suoi progetti letterari.

“Ca’ Venier fu il luogo di ritrovo più importante a Venezia per intellettuali e scrittori durante la metà del XVI secolo, con la possibile eccezione della fine del 1550, quando fiorì l’Accademia della Fama.

Tuttavia, la famiglia Venier sopravvisse alla fine dell’Accademia nel 1561.” [27]

Domenico Venier fu mentore di molti poeti e scrittori tra cui diverse donne tra cui Moderata Fonte, Irene di Spilimbergo, Gaspara Stampa, Tullia d’Aragona e Veronica Gambara.

È inoltre interessante notare che nessuna di queste donne è menzionata negli scritti di Veronica.

La maggior parte degli intellettuali associati a Ca’ Venier respingeva le forme poetiche che si ispiravano al Dolce Stil Novo del Petrarca.

Sotto la sua influenza, i poeti di Ca’ Venier, il cui interesse era nel recuperare modelli poetici da una tradizione volgare romantica, si rivolsero verso altre forme di poesia come odi, madrigali ed elegie, che attinsero non solo da autori precedenti, ma anche dai trovatori provenzali. [28]

Veronica :

Scrivo principalmente in forma “Capitolo”, “una forma in versi usata dai poeti provenzali del XIII secolo per il dibattito letterario.” [29]

Il “Capitolo” è scritto in versi di undici sillabe e segue il modello a tre strofe di rime intrecciate (aba , bcb, cdc, …).

Il modo “proposta / risposta” del “Capitolo” era estremamente popolare tra i membri del nostro gruppo, i “Ca’ Venier”.

1. “S’esser del vostro amor potessi certa A

2. per quel che mostran le parole e il volto, B

3. che spesso tengon varia alma coperta ; A

4. Se quel, che tien la mente in sé raccolto, B

5. mostrasson le vestigie esterne in guisa C

6. ch’altri non fosse spesso in frode colto, B…”

Narratrice :

Veronica utilizza questa forma poetica in tutta la sua raccolta di poesie in “Terze Rime”.

Scambia versi con diversi poeti, tra cui Domenico Venier, Marco Venier e Maffio Venier, i cui “Capitoli” (ad eccezione del poema di Maffio Venier “Veronica, Ver Unica Puttana”) compaiono accanto ai suoi.

Veronica :

Marco…il magnifico Marco Venier, nipote di Domenico, rispettato patrizio della nostra amata Venezia. Abbiamo avuto…una relazione intrigante.

Narratrice :

Questo dialogo poetico con Marco Venier, supportato da altri “capitoli” in Terze Rime, ha probabilmente ispirato lo sceneggiatore del film Dangerous Beauty.

La romantica storia d’amore tra Veronica e Marco è una delle possibili interpretazioni delle sue poesie d’amore.

Sarebbe davvero molto bello se la vita reale di Veronica avesse lo stesso lieto fine del film “Dangerous Beauty”.

Le immagini finali, con i due amanti che si abbracciano appassionatamente su una gondola e con lo sfondo di canali e palazzi veneziani, fanno presagire un futuro in cui Veronica e Marco sarebbero stati amanti per sempre.

Come in una bellissima fiaba.

Margaret Rosenthal non fa un finale diverso nel suo libro “The Honest Courtesan”, descrivendo nel capitolo finale un’analisi letteraria “romantica” dell’ultima poesia di Veronica “Capitolo 25”.

Una lode alla villa Fume nella campagna di Verona, dove Veronica rimase durante gli anni della peste nera.

Tuttavia, la vita di Veronica non si concluse tra le braccia dell’amato o nella splendida campagna.

Non sappiamo infatti esattamente dove, come e in quali condizioni morì nel 1591.

Dato che aveva già avuto problemi finanziari nove anni prima della sua morte (come si evince dal rapporto fiscale del 1582), è probabile che morì in un ambiente molto meno piacevole rispetto a quello descritto da “Dangerous Beauty” e da Margaret Rosenthal.

Come la maggior parte delle cortigiane che avevano improvvisamente perso tutti i loro averi, Veronica Franco probabilmente morì in un quartiere povero di Venezia, dimenticata dai potenti patrizi che in precedenza l’avevano ammirata al culmine della sua carriera come onorata cortigiana della città.

“Non è stato ritrovato alcun documento, poesia o lettera risalente al momento della sua morte.

Solo il funzionario incaricato della tenuta dei registri dei decessi a Venezia ha inserito l’evento nel suo registro: 1591, 22 luglio. La quarantacinquenne Veronica Franco è morta di febbre il 20 luglio. È stata sepolta nella chiesa di Saint Moisé”. [30]

Veronica e le donne

Narratrice :

“Sebbene [Veronica] fosse per necessità un’individualista che si faceva strada da sola, pensava anche alle donne in un modo “noi plurale”.

In quanto cortigiana, scrisse della situazione delle donne che condividevano la sua professione e, oltre a questo argomento, parlò della condizione femminile in generale.” [31]

Già nelle sue prime due ultime volontà è possibile leggere della sua preoccupazione per le giovani povere donne che non potevano permettersi una dote sufficiente per un matrimonio decoroso.

Veronica :

La mia prima preoccupazione è sempre stata quella di provvedere alla mia famiglia.

Ma non dimentico mai altre donne più sfortunate di me.

Assicurerei una dote a questa o quella ragazza o donerei denaro alla Casa delle Zittelle, “un’istituzione di beneficenza fondata per proteggere le ragazze povere e non sposate, al fine di prevenire la loro perdita di castità e la conseguente perdita della possibilità di matrimonio.” [32]

Le madri povere vedono spesso l’unico rifugio dalla loro miseria trasformando le loro giovani figlie in cortigiane.

Oh, ho scritto molte volte, ho implorato queste madri ingenue di “non distruggere con un solo colpo [la loro] anima e reputazione insieme alle [loro figlie]…[Parlano] di fortuna ma [continuo a dirglielo] non c’è niente di peggio che rinunciare alla fortuna che può portare più facilmente guai che benefici.

Le persone sensibili, al fine di evitare di essere ingannate, costruite su ciò che hanno dentro di loro e su ciò che possono fare di se stesse.” [33]

Oh, la miserabile vita di una cortigiana, i pericoli, le ingiustizie, le false accuse…

“Ver unica” e ‘l restante mi chiamaste,

alludendo a Veronica mio nome,

ed al vostro discorso mi biasmaste ;

ma al mio dizionario io non so come

“unica” alcuna cosa propriamente

in mala parte ed in biasmar si nome.

…….

Quella di cui la fama è gloriosa,

e che in bellezza ed in valor eccelle,

senza par di gran lunga virtuosa,

“unica” a gran ragion vien che s’appelle

……..

L’”unico” in lode e in pregio vien esposto

Da chi s’intende;………” (XVI, vv. 140 – 156)[34]

Narratrice :

Quando Veronica scrisse il famoso verso “Quando ancor armate ed esperte siam noi”, non si riferiva certamente a nessuna abilità fisica.

Ovviamente, si riferiva all’istruzione scolastica delle donne, che ai suoi tempi non era ancora diffusa.

Non sappiamo se avesse ricevuto un’istruzione formale (esistevano, infatti, solo alcune rare scuole per ragazze).

È più probabile che la sua cultura fosse un mosaico delle lezioni dei suoi fratelli, degli insegnamenti di sua madre (come onorata cortigiana doveva avere una certa conoscenza della letteratura greca e latina) e, infine, di ciò che aveva imparato nel circolo letterario di Domenico Venier.

L’Italia del Cinquecento ha sicuramente fornito un terreno fertile alle diverse donne di ogni estrazione sociale che in seguito sono diventate conosciute come scrittrici e poetesse.

Ci sono due fattori principali che hanno contribuito alla favorevole disposizione della società dell’epoca nei confronti delle donne e della loro produzione letteraria.

Seguendo l’esempio e le idee di un umanista dell’inizio del XVI secolo, Pietro Bembo, i letterati iniziarono a scrivere in italiano piuttosto che in latino.

Iniziò quindi a fiorire una diffusa produzione letteraria in toscano ed in dialetto veneziano.

In questo modo, molte più donne (che non avevano ricevuto un’istruzione scolastica e quindi non conoscevano il latino) poterono leggere le nuove produzioni letterarie.

Nello stesso periodo, anche grazie alla scoperta e alla diffusione della stampa, le copie di testi letterari sono diventate sempre più disponibili.

D’altra parte, nello stesso periodo alcuni umanisti rinascimentali iniziarono a riconoscere le donne come individui dotati delle stesse capacità spirituali e mentali degli uomini e ad ammettere che anche le donne potevano eccellere nella saggezza e nell’azione. Uomini e donne possiedono la stessa essenza”. [35]

Conclusione

Narratrice :

Le poesie di Veronica Franco presenti nelle “Terze Rime” e le sue lettere in “Lettere familiari a varie persone” costituiscono la “storia perfetta” [36] della cortigiana e poetessa, di una singola donna la cui vita era indissolubilmente legata a quella di Venezia nella seconda metà del XVI secolo.

Ha osato alzare la voce quando alle donne era richiesto il silenzio.

È riuscita a perseguire una vita intellettuale e pubblica quando alle donne era precluso l’accesso alla sfera pubblica.

E celebrava apertamente la sessualità femminile in un’epoca in cui la castità era una delle virtù più alte che una donna potesse raggiungere.

In poche parole, ha usato gli stessi strumenti degli uomini per promuovere la causa delle donne.

Per difenderle dagli attacchi misogini e per mostrare che le donne sono individui dotati di mente e corpo.

La miscela di ragione e sensualità presente negli scritti di Veronica è ciò che mi ha sempre affascinato di più.

Credo che questa fusione sia un elemento estremamente importante nell’arazzo della visione femminile.

Note

[1] Sigrid Weigel, Double Focus : On the History of Women’s Writing in Feminist Aesthetics (a cura di Gisela Ecker, tradotto dal tedesco da Harriet Anderson), Beacon Press, Boston, 1985, p.61

[2] Secondo lo studioso italiano Guiseppe Tassini, questo stemma esiste ancora nella posizione citata. La citazione è di Margaret F. Rosenthal, The Honest Courtesan : Veronica Franco, cittadina e scrittrice nella Venezia del XVI secolo , University of Chicago Press, 1992, p. 66

[3] Ibid.

[4] Ibid., P. 78-79

[5] Margaret Rosenthal racconta che nella Seconda Volontà di Veronica del 1 ° novembre 1570, “nonostante la sua pretesa di essere il suo “carissimo padre “, il modo in cui gli assegna i suoi soldi fa sembrare che lo faccia non fidarti di lui. (p. 81) Ma Rosenthal e la stessa Veronica (secondo Rosenthal) non forniscono la ragione di questa sfiducia. Forse era un ubriacone come ci informa il film su Veronica intitolato “Dangerous Beauty” (diretto da Marshall Herskowitz, 1997).

[6] Al tempo della Prima Volontà di Veronica il 10 agosto 1564, sua madre era ancora viva. Morì qualche tempo prima della Seconda Volontà di Veronica, scritta il 1 novembre 1570.

[7] Irma B. Jaffe, Shinning Eyes, Cruel Fortune: The Lives and Loves of Italian Renaissance Women Poets, Fordham University Press, New York, 2002, p. 341

[8] Rosenthal, pag. 80

[9] Dalla testimonianza di Veronica al processo dell’Inquisizione nel 1580, come riferito da Rosenthal in The Honest Courtesan, p. 83

[10] Veronica Franco, Familiar Letters to Various People (1580), a cura e tradotto da Ann Rosalind Jones e Margaret F. Rosenthal, Veronica Franco : Poesie e lettere selezionate, University of Chicago Press, 1998, pp. 23-46

[11] Rosenthal, pag. 11

[12] Ibid, p. 12

[13] La Venezia del sedicesimo secolo era una repubblica indipendente, organizzata come un insieme di magistrature e consigli, governata dal Doge che era eletto a vita dal Gran Consiglio, composto da 26 membri eletti patrizi. Il successivo importante organo governativo fu il Senato veneziano con 150-200 membri eletti da tutti i patrizi di Venezia.

[14] Rosenthal, pagg. 12-13

[15] Ibid, p. 69

[16] Ibid, p. 69 Rosenthal citando Chojnacki

[17] Ibid.

[18] Ibid, p. 67

[19] Ann Rosalind Jones e Margaret F. Rosenthal, “Introduzione : The Honorored Courtesan” in Veronica Franco : Poesie e lettere selezionate , University of Chicago Press, 1998, p. 3

[20] “Letter 21” in Rosenthal & Jones, pag. 37

[21] Ibid.

[22] Mentre ci informa nella sua pubblicazione di “Familiar Letters to Various People” nel 1580, Jones & Rosenthal, p. 24

[23] “Letter 22” in Jones & Rosenthal, pag. 39

[24] Nel film “Dangerous Beauty”, l’accusa per motivi di incantesimi magici non viene menzionata ; la sceneggiatrice si è concentrata solo sul “suo comportamento” disonesto”. Tuttavia, l’arguta difesa di Veronica è chiaramente rappresentata in questo film, così come nell’interpretazione del Rosenthal delle trascrizioni italiane del processo.

[25] Jones & Rosenthal, pag. 13

[26] Ibid, p. 89

[27] Ibid, p. 211

[28] Jones & Rosenthal, pag. 7

[29] Jaffe, pag. 364

[30] Jones & Rosenthal, pag. 3

[31] Ibid, p. 38

[32] “Letter 22” in Jaffe, p. 340

[33] Terze Rime,

[34] Margaret L. King e Albert Rabil, Jr., “L’altra voce nella prima Europa moderna : introduzione alla serie”, University of Chicago Press, 1998, p. xix

[35] Citato in Jaffe, pp. 25-26

[36] Cita Francis Bacon per il termine “storia perfetta”.